陝西省銅川市桃曲坡剖麵中已知最早的鐐珊瑚Catenipora tongchuanensis

中國晚奧陶世鐐珊瑚的形態測量學分析—多維尺度分析比較不同塊體的鐐珊瑚分子

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院南京地質古生物研究所:鄂爾多斯盆地南緣發育保存較好的晚奧陶世生物礁,是研究奧陶紀生物大輻射的經典區域。鐐珊瑚是構成生物礁的重要分子,它由許多橫切麵呈橢圓形、圓形或其他形狀的個體組成獨特的鏈狀排列,是全球廣泛分布的代表性橫板珊瑚。

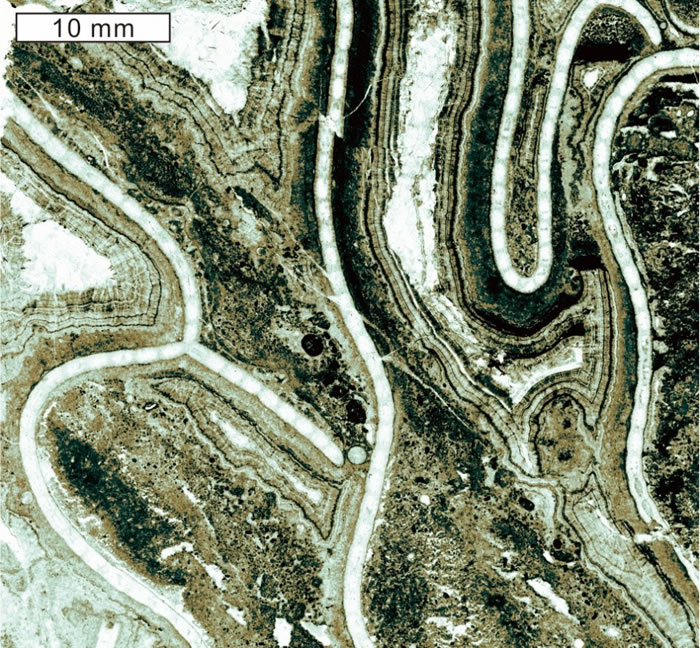

近日,中國科學院南京地質古生物研究所梁昆博士與加拿大、韓國珊瑚化石專家合作,在我國鄂爾多斯盆地南緣的桃曲坡剖麵涇河組中部(桑比階)發現了已知最早的鐐珊瑚化石並命名為“Catenipora tongchuanensis”,該新種的主要特征是長而蜿蜒的鏈,且鏈與鏈之間的連接處極少,代表了鐐珊瑚屬早期演化形態特征。

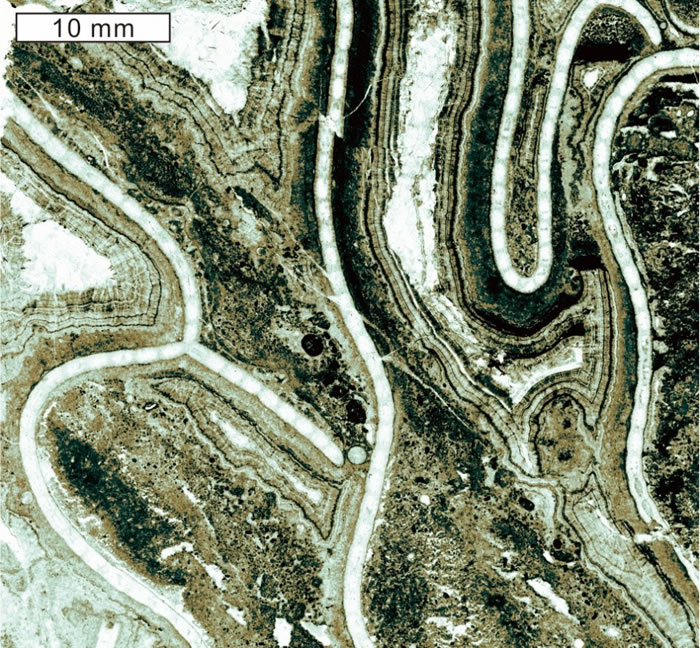

同時,本項研究開展了早期鐐珊瑚的形態測量學分析,在鄂爾多斯南緣的鐵瓦殿剖麵背鍋山組(凱迪階)識別出四個鐐珊瑚分子,其中包含兩個新種“Catenipora jingyangensis”與“Catenipora tiewadianensis”。通過與周邊塊體的分子比較,發現華北地台的鐐珊瑚擁有最高的形態多樣性,且與北祁連塊體擁有較多的共同分子,揭示了這兩個塊體在奧陶紀存在較為緊密的古地理聯係。而凱迪期東準噶爾、蒙古、華南、波羅的海地區等塊體中發育具有獨特形態的鐐珊瑚則揭示了該屬可能為複係類群。

相關文章已經在國際古生物學期刊Papers in Palaeontology在線發表,該項研究得到國家自然科學基金和中國科學院研究基金的資助。

論文相關信息:Liang, K., Elias, R.J., Lee, D.-J. 2018. The early record of halysitid tabulate corals, and morphometrics of Catenipora from the Ordovician of north-central China. Papers in Palaeontology.

(责任编辑:黃丹儀)